多くの自治体が、教員採用試験に論文を採用しています。「嫌だなぁ…自分は文章書くのが苦手なんだよなぁ…」などと頭を悩ませている人も、きっと少なくないでしょう。

でも、心配はいりません。文章が上手ではなくても、教員採用試験の論文で高い評価を得ることはできます。もっと言えば、教採の論文は、語彙力や文章センスも必要ですが、それよりも重視されるものがあるのです。

それは何でしょうか? ズバリ「見た目」です。「え?一体何を言っているの?」と、驚く人がいるかもしれませんが、論文こそ「見た目」が大切。評価の大半を占めると言っても過言ではありません。

第一に「字形」です。内容的にいくら優れたことが書かれていても、文字が崩れていて読みにくければ、読む人はげんなりします。採点者は、一人で何人もの論文を読むわけで、あるいは読んでさえもらえない可能性もあります。

別に、字が下手でもよいのです。もちろん上手であることが最もよいのですが、大切なのは、ていねいに読みやすい字を書くこと。その心づかいは、必ずや採点者の心に響くことでしょう。

第二に「字の濃さ」です。これは、本サイトの監修・金山康博先生が、常に口をすっぱくして言っていることで、しっかりと濃い字で書くことが大切です。薄い文字は、読みにくいだけでなく、自信がなさげに見えます。

筆圧の弱い人は、濃い目の鉛筆を用意し、普段より強めに書くよう意識しましょう。そしてシャープペンシル、鉛筆を数本用意して使い分けることができるようになるとなおよいです。

第三に「分量」です。所定の文字数が800字なら800字に、1000字なら1000字に、可能な限り近づけ、できれば最後の一行までしっかりと埋めることです。最後数行を残してしまうと、どこか手を抜いたような、思いが足らないような印象を与えかねません。

第四に「構成の工夫」です。平坦な文章がだらだらと続く論文は、変化に乏しく、読んでいて退屈します。適当なタイミングで改行を入れたり、箇条書きを使ったり、大切な所を太字にしたりといった工夫を施し、パッと見て「読んでみたい」と思わせる、構成にすることが大切なのです。

以前、『人は見た目が9割』という本がベストセラーになりました。誰かが話をしているとき、聞き手側が受け取る情報の内訳は、「内容」が1割で、残りの9割は「声の大きさ」や「間の取り方」、「話す表情」、「身振り手振り」などの「見た目」だといいます。これとまったく同じことが、教採の論文についても言えるのです。

もちろん、内容がいい加減でよいわけではありませんが、内容以上に「見た目」が大切であるという事実は、ぜひ覚えておいてください。

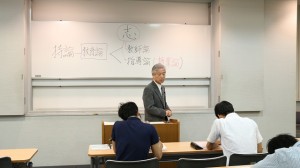

※「もっと知りたい!」という方は、ぜひ「ぷらすわん研修会」へご参加ください!